Charles Le Goffic

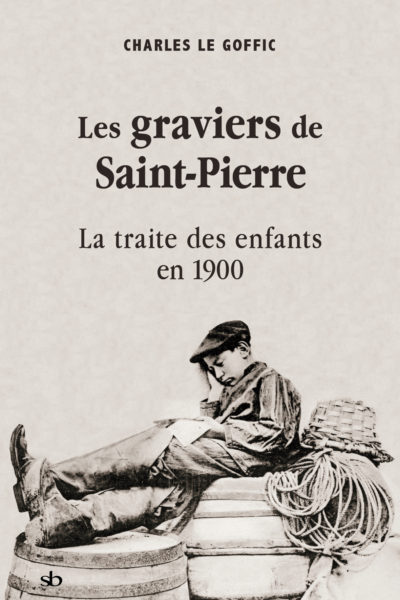

La « grande pêche », pratiquée sur les bancs de Terre-Neuve, a connu son apogée vers 1900. À cette époque, les armateurs bretons employaient chaque année des centaines de jeunes garçons, âgés de 12 à 18 ans, pour faire sécher les morues sur le rivage de l’île Saint-Pierre, dernière colonie française d’Amérique du Nord. Ces enfants étaient surnommés « graviers ».

Entassés dans des baraques de fortune, soumis à l’autorité de « maîtres de grave » violents et sans pitié, les graviers vivaient et travaillaient dans des conditions épouvantables pendant les sept à huit mois que durait la campagne de pêche. Ceux qui en revenaient ne touchaient que quelques francs pour prix de leurs souffrances.

En 1903, le grand écrivain Charles Le Goffic (1863-1932) a mené l’enquête dans la région de Paimpol sur cette inimaginable traite d’enfants.

Parution: janvier 2026

8,50€Ajouter au panier

- Stéphane Batigne éditeur, 2026

- 92 pages

- 10 x 15 cm

- ISBN : 978-2-493599-16-2

Avis