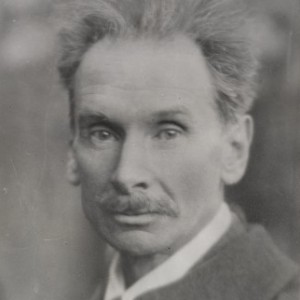

Après Naia, la sorcière de Rochefort-en-Terre, Stéphane Batigne publie un second récit de Charles Géniaux (1870-1931) : Les âmes en peine, un court roman de quelque 130 pages dont la couverture s’illustre d’une photographie de l’auteur. Une façon de remettre en valeur un écrivain breton né à Rennes qui conserve ses admirateurs et de le faire découvrir aux lecteurs qui ne connaîtraient pas son œuvre.

Auteur entre 1903 et 1931 d’une quarantaine d’ouvrages, Charles Géniaux, romancier, nouvelliste, poète, peintre et photographe, connut en son temps un certain succès dans le monde littéraire (il fut récompensé en 1917 par le Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre). Attaché à défendre et promouvoir la Bretagne, il s’intéressa notamment aux marins sauveteurs comme on peut le voir dans La Bretagne vivante, L’Océan ainsi que dans Les âmes en peine, qui met en scène des pêcheurs chargés de porter secours à la rame aux équipages en détresse.

Auteur entre 1903 et 1931 d’une quarantaine d’ouvrages, Charles Géniaux, romancier, nouvelliste, poète, peintre et photographe, connut en son temps un certain succès dans le monde littéraire (il fut récompensé en 1917 par le Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre). Attaché à défendre et promouvoir la Bretagne, il s’intéressa notamment aux marins sauveteurs comme on peut le voir dans La Bretagne vivante, L’Océan ainsi que dans Les âmes en peine, qui met en scène des pêcheurs chargés de porter secours à la rame aux équipages en détresse.

On retrouvera dans ce récit âpre l’univers non moins âpre des sardiniers et homardiers de Ploudaniou, une commune imaginaire située non loin de Pont-L’Abbé, où on se rend entre autres pour prendre le train.

Deux frères, Jean et Julien Buanic, seuls survivants du naufrage de leur bâtiment, la Rosa-Mystica, réapparaissent tels des spectres, «livides et demi-nus», en pleine messe des morts. Dès le premier chapitre, l’auteur pose le nœud du problème : «Comment Jean et Julien avaient-ils pu échapper à la mort, quand un rapport officiel, et les déclarations du capitaine de l’aviso L’Arbalète envoyé sur les lieux du sinistre, assuraient la Rosa-Mystica perdue corps et biens à quinze milles de Molène par une mer épouvantable, sans secours possible?»

À partir de cette interrogation, les rescapés subiront rumeurs, suspicions, accusations, mépris, jalousie professionnelle, sociale et amoureuse, vindicte populaire et même cérémonie macabre. On leur reprochera de ne pas être «des gens de mer», juste «des marins d’occasion», des «chinchards», c’est-à-dire des poissons de rebut, alors même que l’un est devenu, à force d’études, maître de cabotage et l’autre second capitaine dans la marine de commerce. Les deux frères ont le tort supplémentaire d’être des jeunes gens ambitieux, désireux de faire leur place au soleil, n’hésitant pas à s’expatrier à l’autre bout de la France pour trouver un nouvel embarquement.

Il faut dire que, depuis leur naissance, ils dénotent dans la population locale. Descendus, trente ans plus tôt, des monts d’Arrhée, autant dire de l’étranger, leurs parents paysans devenus sabotiers, Job et Maharit, ne seront jamais véritablement acceptés dans ce village regroupé en caste autour de ses pêcheurs. «C’est sur des sabots seulement que vous aviez le droit de naviguer !», lance-t-on aux deux frères. La superstition, la croyance séculaire dans les anaons, ces âmes perdues qui portent malheur là où elles passent, feront le reste : les deux survivants deviendront les boucs émissaires des avanies à venir et ne mériteront que rejet et damnation éternelle. Ombres blanches, vaisseaux fantômes, les têtes échauffées auront tôt fait de s’emballer à la vitesse des vagues.

Charles Géniaux dresse ici le portrait sans concession des enragés du drame à travers quelques figures aux noms évocateurs, tels le vieux Plonéour-Œil blanc ou Gourlaouen le Rouge, qui croient ferme aux revenants. Entre l’un «au profil pointu de goéland», l’autre au «profil de bœuf» têtu comme une ancre coincée dans son rocher, c’est une population impitoyable et haineuse qui est mise en scène par l’auteur, une communauté grégaire, insensible à la compassion et au devoir de secours qui la porte habituellement au-devant des naufragés. C’est en fait un véritable procès populaire qui sera fait aux deux frères, une condamnation irrémédiable malgré leurs dénégations et leur acte de courage. À l’issue du récit, le lecteur se dit que les «âmes en peine» de l’histoire n’étaient peut-être pas celles qu’on croyait.

Au drame marin se mêle un drame d’amour : les deux filles du patron Gurval Lanvern, Nonna et Anne, sont fiancées aux deux fils Buanicet elles feront tout pour braver leurs parents et le village, notamment les rivaux éconduits de Jean et Julien, deux jeunes pêcheurs du cru. Toutes deux offriront au fil des événements le visage conjoint du doute, du sacrifice et du fol espoir. On priera saint Gildas, le «Saint Patron venu d’Irlande sur les flots», on implorera la Bonne Vierge, on échafaudera des plans, on bâtira des châteaux en Espagne, on rêvera d’un bel avenir au soleil, pour la vie peut-être.

Au fil de ses onze chapitres, qui condensent les événements sur quelques mois, le roman de Charles Géniaux monte en intensité dramatique jusqu’à l’épilogue qui la clôt sans vraiment la clore. Des scènes fortes se succèdent, très visuelles, des moments saisissants que l’auteur restitue avec beaucoup de présence, dans un style précis, finement travaillé. En fin amateur des traditions populaires, il veille à émailler son récit de détails sur la vie des pêcheurs côtiers, leur manière d’être, leur habitat, leur langage, leurs traditions, leur nature obstinée, violente, prisonnière de la religion, de l’ignorance et de la peur, contribuant ainsi à donner un aspect très réaliste à cette histoire qui prend par moments les accents fantastiques de l’imaginaire breton. On peut d’ailleurs se demander si, comme pour Naia la sorcière, Charles Géniaux ne s’est pas inspiré pour ce roman de personnages et d’événements réels. Avec ses «âmes en peine», on frémit dans la tempête qui fait rage dans les cœurs comme sur l’océan.

Pourtant, il y a bien des photos de Naïa ?

Pourtant, il y a bien des photos de Naïa ?